Audition de la personne âgée – Impact neurologique et comportemental d’une réhabilitation auditive

Le nombre de personnes malentendantes en France est estimé à environ 5-7 millions, et les facultés auditives ne cessent de se dégrader avec l’augmentation en âge. Il est clairement établi qu’un déficit auditif s’accompagne de modifications fonctionnelles cérébrales. Par exemple, lorsque la perte auditive est abrupte, cela se traduit par une modification des performances de discrimination fréquentielle fine et une réorganisation des cartes tonotopiques corticales (Thai Van et al., 2002).

Pour pallier les problèmes d’audition, l’apport d’une prothèse auditive peut-être d’un grand secours. Mais est-ce qu’un appareillage auditif peut inverser la plasticité cérébrale induite par une perte auditive ?

Pour répondre à cette question, le groupement de recherche (GDR) "Prothèses auditives : fonctions psychobiologiques et psychosociologiques" a eu pour objectif d'étudier les conséquences chez les malentendants de la mise en place d'un appareillage auditif. Il a associé les cinq équipes de recherche du CNRS et d'industriels et professionnels de la prothèse auditive (Siemens, Oticon, Phonak, CCA Groupe, Entendre).

L'objectif de ces travaux est de mettre en évidence l'organisation du cortex auditif et d’étudier comment un appareillage auditif pouvait engendrer une réorganisation et influencer les performances cognitives.

Dans ce but, à la fois des méthodes comprotementales et d'imagerie cérébrale fonctionnelle ont été utilisées.

Mesures comportementales

Neuroimagerie fonctionnelle

Conclusion

Références

Mesures comportementales

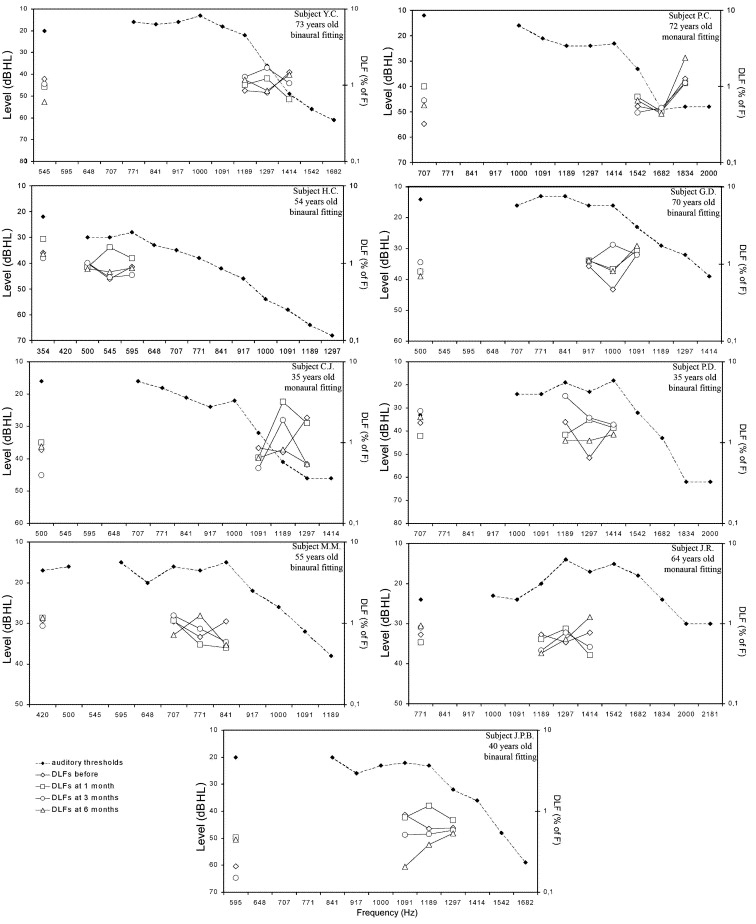

Des patients malentendants ont été recrutés dans des cabinets d’audioprothèse et par des médecins ORL. Les performances de discrimination fréquentielle et de temps de réaction ont été mesuréesà différentes fréquences avant leur appareillage, puis à plusieurs reprises au cours de leur appareillage. Cela a ainsi permis d'évaluer si la réintroduction de l’information acoustique perdue peut inverser la première réorganisation et remodifier la capacité à discriminer les fréquences. Dès le premier mois post-réhabilitation, l’amélioration des performances en bordure de perte auditive disparaît et tend progressivement à se normaliser vers les autres fréquences (Gabriel et al., 2006a). En revanche, aussi bien avant qu'après appareillage, les performances de temps de réaction ne sont pas modifiées aux fréquences où les performances de discrimination fréquentielle sont modifiées par l’appareillage. Le processus de temps de réaction ne nécessite certainement qu'une faible participation du cortex auditif (Gabriel et al., 2006b).

Figure 1 : Seuils auditifs et performances de discrimination fréquentielle chez 9 sujets malentendants avant puis en cours d'appareillage auditif

Ces résultats sont une preuve indirecte d’une plasticité cérébrale induite par un appareillage auditif. Les publications issues de ces travaux servent toujours de référence dans la compréhension des mécanismes cérébraux associés à une réhabilitation auditive.

Neuroimagerie fonctionnelle

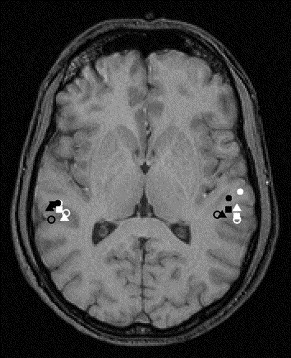

Un deuxième objectif est de rechercher des preuves directes de réorganisation cérébrale induite par l’appareillage de patients malentendants. Dans ce but, nous avons cherché à mettre en évidence une organisation tonotopique corticale à partir d’une technique de magnétoencéphalographie. Pour cela, un appareil de stimulation acoustique générant le moins de perturbations électromagnétiques possible pour pouvoir être applicable dans une salle de magnétoencéphalographie et capable de stimuler les hautes fréquences avec une intensité sonore élevée a été développé. Cette organisation fréquentielle a pu être mise en évidence chez un groupe de volontaires sains, et notamment pour des sons de haute fréquence (Gabriel et al., 2004).

Figure 2 : Organisation tonotopique corticale chez 1 sujet

Cependant, les résultats individuels présentaient trop de variabilité pour pouvoir mettre en évidence une réorganisation au niveau individuel des patients cochleo-lésés. L’idée n’a cependant pas été abandonnée. En effet, des collaborations entamées avec le laboratoire de mathématiques de Besançon ont permis de mettre au point une nouvelle méthode d’étude de l’organisation tonotopique corticale, cette fois-ci au niveau individuel grâce à l’analyse SVM. De premiers résultats prometteurs viennent d’être publiés (Henriques et al., 2016).

Figure 3 : Organisation tonotopique corticale chez 2 volontaires sains et 2 patients en état végétatif chronique

Conclusion

Face au problème de santé publique qu’est la difficulté d’audition et ses millions de personnes touchées, ainsi que la réticence des personnes malentendantes et des pouvoir publics à corriger ce problème, ces travaux ont mis en évidence l’intérêt d’apporter une réhabilitation auditive. Le port d’un appareil auditif a non seulement un impact au niveau de l’audition périphérique mais également à un niveau central, ce qui engendre des processus de réorganisation pouvant apporter des bénéfices non négligeables en termes de qualité de vie, comme l’ont confirmé de récentes études.

Références

- HENRIQUES J., PAZART L., GRIGORYEVA L., MUZARD E., BEAUSSANT Y., HAFFEN E., MOULIN T., AUBRY R., ORTEGA J.P., GABRIEL D. (2016) Bedside evaluation of the functional organization of the auditory cortex in patients with disorders of consciousness. PLoS One. 11(1):e0146788.

- GABRIEL D., VEUILLET E., BONNET C., VESSON J.F., COLLET L. (2006) Simple reaction time in subjects with steeply sloping hearing loss: is there an alteration at the edge of the loss? International Journal of Audiology 45:454-462.

- GABRIEL D., VEUILLET E., VESSON J.F., COLLET L. (2006) Rehabilitation plasticity: Influence of hearing aid fitting on frequency discrimination performance near the hearing-loss cut-off. Hearing Research 213:49-57.

- GABRIEL D., VEUILLET E., RAGOT R., SCHWARTZ D., DUCORPS A., NORENA A., DURRANT J.D., BONMARTIN A., COTTON F., COLLET L. (2004) Effect of stimulus frequency and stimulation site on the N1m response of the human auditory cortex. Hearing Research, 197: 55-64.